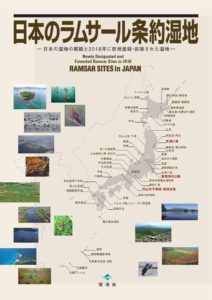

日本でラムサール条約に登録された湖沼は全国で52ヶ所あり、154,696haにもなります。(2019年2月28日現在)

ラムサール条約とは、湿地の保存に関する国際条約がイランのカスピ海に面したラムサール市で開催されたのに因んだものです。

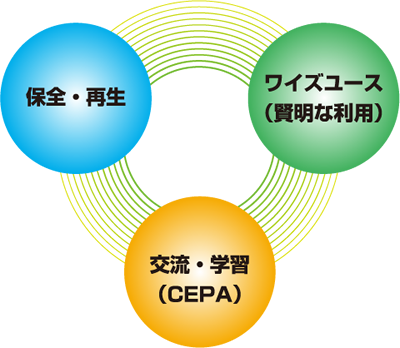

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を守るための条約ですが、その理念は開発を規制するためではなく、保全・再生と ワイズ ユース、交流・学習を目的としています。

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を守るための条約ですが、その理念は開発を規制するためではなく、保全・再生と ワイズ ユース、交流・学習を目的としています。

食糧増産のため湿地を干拓・開墾ししたのは昔話しです。今では自然との関わり方をみんなで考えていく時代となりました。

微妙なバランスを保った自然を崩すと復元が極めて難しいことを私達は多くの事例で学んできました。自然との共生は実に難しいことです。いっそのこと農水省と環境省は一緒になってもいいと思っているくらいです。

そもそもバードウォッチングを楽しむようになったのは、2018年国連大学でラムサール条約についてのシンポジウムに参加してからです。

そもそもバードウォッチングを楽しむようになったのは、2018年国連大学でラムサール条約についてのシンポジウムに参加してからです。

臆面もなく、いきなり研修会やシンポジウムに参加し、それ以来、バードウォッチングを楽しむようになりました。

あれから4年も経ったことになります。

バードウォッチングで最近に気がつくことがあります。鳥が居そうな所は必ず水場があるのです。水鳥はもちろん、林の小鳥も水場を利用しています。湿地(Wetland)と野鳥は密接な関係です。

全国52ヶ所のラムサール湿地の中で、水鳥・湿地センターは10ヶ所あります。そのうち、5ヶ所が北海道にあります。北海道の自然は日本の中で別格です。

自然との共生を考え、周囲の小さな自然の中に美しさとさわやかさを感じ、そこに人々のちょっとしたふれ合いに喜びを感じる。そんな生き方をしたいと思ってます。これは一寸した能力でもあります。

自然との共生を、私の老後の主題にしてきました。

その生き方の一つとしてのバードウォッチングなのです。

ただ珍しい鳥を追いかけているだけではないのです。

交流・学習(CEPA)は大切な理念です。

CEPAとは、交流(Communication)、能力養成(Capacity building)、教育(Education)、参加(Participation)、普及啓発(Awareness)です。

バードウォッチングを楽しむことは、CEPAの一つの形だと思います。それも自主的なCEPAは価値ある活動だと思っています。

WWFは1960年スイスで発足し50年経ちます。1986年WWFはその名称を改め、世界野生生物基金(World Wildlife Fund )から世界自然保護基金(World Wide Fund for Nature)へ生まれ変わりました。

シギの恩返し米

先日行った東よか干潟の近く、佐賀県東与賀・責任ある農業推進プロジェクトがあるようです。これはワイズ ユースの活動の一つでしょう。

渋谷の東急プラザに、AKOMEYA TOKYOがあります。この店が、東よか干潟と都会との繋がりをしてたのです。こんな新しい挑戦がが上手く行けば、なかなか面白くなります。

もう一段深く自然との共生を考える時代を迎えています。

歩けるうちに、あちこちのラムサール湿地に行ってみようかな?