「大正デモクラシーから戦争への道」を書いて、まだ書き切れない気持ちになり、追記しておこうと思って書き始めました。

テーマは「戦争の時代への扉を開いた罪過の片棒を担いだジャーナリズム」です。それが昭和初期でした。

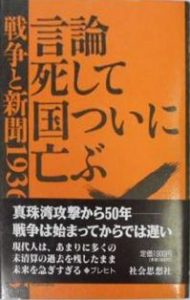

立花隆が絶賛する「言論死して国ついに亡ぶ

立花隆が絶賛する「言論死して国ついに亡ぶ」(前坂俊之著)は、太平洋戦争前夜の1936年(昭和11年)から終戦の1945年(昭和20年)までの、ジャーナリズムの実態を暴いています。

著者:前坂俊之は、あとがきにこのように書いています。

戦争も一度に起こるものではない。問題は戦争が始まってからではなく、戦争に至るまでの一歩一歩の過程で、ジャーナリズムがどれだけ歯止めをかけ、抑止力を発揮したかである。

最も大切な時に自ら放棄して恥じず、益々彼等を誤らしめたその無気力、生きんがための売節の罪を見逃してはならぬ。

戦後「新聞は過誤の本質は不可抗力で、われわれは国民と共に被害者だ」と嘯くようなジャーナリズムが横行していました。

「言論死して国ついに亡ぶ」に先立ち、前坂俊之は1926年(S元)から太平洋戦争前夜の1935年(S.10)までの 昭和初期のジャーナリズムの実態を暴いています。書名は「兵は凶器なり」です。

これは水野 広徳の小説「此一線」の冒頭部分「兵は凶器なり、天道元を悪むも、已むを得ずして之を用うるは 是れ天道なり」の一節から取っています。

これは水野 広徳の小説「此一線」の冒頭部分「兵は凶器なり、天道元を悪むも、已むを得ずして之を用うるは 是れ天道なり」の一節から取っています。

本書も素晴らしい。これを参考にもう一度「大正デモクラシーから戦争への道」を考えてみたいと思います。

新聞がどうして戦争協力に走ってしまったのか。それは新聞自体が生き延びるためでもあった。そのような新聞を国民が望んだことも、つまり鶏と卵の関係が生じていたことも忘れてはならぬ。鶏と卵のどちらかはともかく、新聞だけがその原因をなしたのではなく、最大の責任は軍部を抑えきれなかった政府にある。その政府を支援してきた財界にもあったということだ。

これは、1986年(S.61)朝日新聞社社史編修顧問:秦正流[1915年 – 1994]の言だそうだ。これに対し映画監督・フリージャーナリスト:岡本愛彦[1925年 – 2004年]は言ってます。

日本のすべての大新聞は一片の謝罪社説を発表しただけで、決して許されるべきではなかった戦争加担責任を、自らの手で許してしまった。(中略)本来なら朝日新聞は解体され、すべての社員、記者は自らその職を去り、明確に戦争責任を取るべきでなかったのか。

今大切なことは戦争を知らない世代の疑問「なぜ自由な言論が屈服していったのか?

新聞及び放送が大本営発表の一色となり、国民を欺くウソの報道をするようになったか?」これには、恥ずべき歴史を知っておなくてはなりません。

「朝日」「毎日」の二大紙とは逆に、地方新聞の「信濃毎日」や「福岡日日(後の西日本新聞)」が一歩も退かなかったことが、燦然と輝きを放って見えます。

信濃毎日の主筆であった桐生悠々は、社説「関東防空大演習を嗤う」を最後に自主退職に追い込まれます。しかし、この主張が後に、空襲で焼け野原になった東京などの惨状を予感させることになるとは、当時知る人はいなかったと思います。且つ又、広島も長崎も空から原爆を投下されたました。

跛の菊竹六鼓もまた、5・15事件で軍部批判を舌鋒鋭く論説した。立派だったのは永江真郷副社長で「正しき主張のために、わが社にもしものことあったにしてもそれはむしろ光栄だ」と六鼓を励ましたという。「会社が潰れるかも…(中略)バカなこと言ってはいかん。日本が潰れるかどうかの問題だ。」と一喝したという。

小新聞でも出来たことが、なぜ二大紙には出来ずに魂を売ったのか? 一番言論が必要とされる時に節を曲げ、沈黙したのか、その罪は極めて大きい。