ドイツ旅行も最後になって風邪を引いたか?と思ったのですが、実はコロナに罹ってました。海外旅行中でのコロナ感染は大変でした。最後に予定通り帰国できなかったという一席であります。

旅は予定通り行かないから面白いなんて言ってる場合じゃない。 風邪じゃなく、コロナに罹ったと分かったのは、簡易検査キットで調べて分かりました。

風邪じゃなく、コロナに罹ったと分かったのは、簡易検査キットで調べて分かりました。

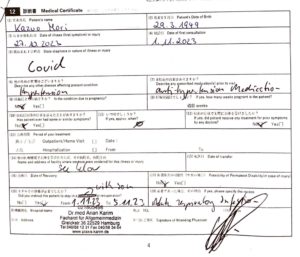

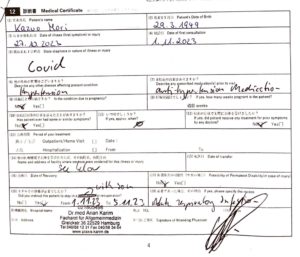

よりにもよって、明日出発するその日(10月31日)に高熱と咳にみまわれ、コロナ感染と判明。悪いことにその日はドイツの休日で病院も休み。高熱で朦朧として一日中寝ていました。

帰路(JAL便)の変更、旅行保険の延長など息子がやってくれました。旅先での病気になった老人は、何とも厄介な者です。

翌日(11月1日)「コロナ患者は自宅待機で病院へは来ないよう」 言われた。

翌日(11月1日)「コロナ患者は自宅待機で病院へは来ないよう」 言われた。

だが息子のかかりつけ医に「高齢者だから」と言ってやっと診てもらうことができました。

コロナで気管支炎になりかけていると診断されました。

当たり前ですが、ドイツで日本の健康保険は効きません。すべて自腹での診断になります。診察料と薬代で合計154€(約24,700円)もかかりました。

おまけにJAL便変更などで36,280円もかかった。この変更では、HamburgからFrankfurtまでのAir便が取れなかった。仕方なく、HamburgからFrankfurtまでAir便を自腹で手配する事になった。

加入していた旅行保険で賄えるかどうか分かりませんが、旅行保険の期間延期も行い、これに21,890円もかかってしまった。

大変な出費である。バカバカしいと言えばそれっきりですが、これで帰国できるなら致し方ないと諦めた。

ところが、悪いことはまだ続きがあります。延長変更した帰国日(11月5日)朝のことです。Hamburg空港で、車中立てこもり事件が発生。空港は全面閉鎖、全便欠航となってしまいました。

これじゃFrankfurt発のJAL便(帰路)に間に合いません。

これじゃFrankfurt発のJAL便(帰路)に間に合いません。

息子と相談してDB(ドイツ鉄道)で行くしか方法はありません。息子にTicketを取ってもらい、鉄路で行くことにした。

Hamburg(Hbf)で皆とお別れ

Hamburg(Hbf)で皆とお別れ

Hamburg(Hbf)からFrankfurt(Hbf)まで特急で5時間かかります。心細い思いで、重いスーツケースにリュックをかついで、Hamburg(Hbf)からFrankfurt(Hbf)まで鉄路の一人旅となりました。

中央駅(Hbf)から空港(FlugHafen)への乗り換えも初めてで心細く、不安でその上病み上がりで、体調も最悪でありました。

空港のチェックイン・カウンターで荷物を預け終わった時は、本当にほっとした。「あゝこれで日本に帰れる」とね。

実は、この旅は最初からハプニングだらけでした。往路の FinnAirが機材トラブルで羽田に引き返してしまい、乗継地ヘルシンキに4時間も遅れて乗継便に間に合わなかったハプニングもありました

実は、この旅は最初からハプニングだらけでした。往路の FinnAirが機材トラブルで羽田に引き返してしまい、乗継地ヘルシンキに4時間も遅れて乗継便に間に合わなかったハプニングもありました

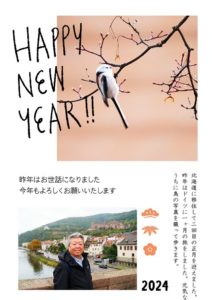

後期高齢直前(74才)の長旅(海外旅行)はハプニングだらけでした。旅行保険が129千円おりました。旅先ではお金には代えられないと思うものです。高齢者は旅行保険は入っておくものですね。

よくもまあSOS寸前で乗切って無事に帰れたと思っています。長旅は今回を最後にしようと心底から反省しています。

Travel is Trouble のエピローグ付きのドイツ旅行でした。

昨年、11月15日に池田先生が逝去された。なので学会員の皆さんへは、年賀状は出しませんでした。喪中のハガキは出さないまでも年賀状を控えました。

昨年、11月15日に池田先生が逝去された。なので学会員の皆さんへは、年賀状は出しませんでした。喪中のハガキは出さないまでも年賀状を控えました。